L’affect comme valeur économique : du travail affectif au digital labor

Nous parlons dans cet ouvrage de « Web affectif ». Il convient de clairement distinguer l’affect des émotions. Par le prisme de la psychologie, les affects regroupent « des ressentis plus diversifiés que le concept d’émotion », un ensemble de manifestations physiologiques et comportementales relevant plus d’un état général de l’individu que d’une réponse à un stimulus spécifique. Les affects sont alors révélateurs de l’intensité psychique ou mentale du vécu d’une situation. L’analyse de l’affect d’un individu incite à ne pas seulement se concentrer sur ce qu’il ressent (l’émotion) mais sur ce qui provoque ce ressentiment et qui par la suite peut diriger ses actions. Cela revient à se poser la question de savoir ce qui nous affecte. Dès lors que nous sommes affectés, nous pouvons penser cet affect comme un pouvoir, et envisager qu’il génère de la valeur.

Dès lors que nous sommes affectés, nous pouvons penser cet affect comme un pouvoir, et envisager qu’il génère de la valeur.

Cette vision de l’affect se rapproche de celle du philosophe Spinoza : affecter c’est « avoir un effet sur » la perception et le comportement, et la question des affects permet de s’interroger sur les relations entre les individus, là où les émotions restent dans le spectre de la psychologie individuelle .

Cette définition permet de s’intéresser aux comportements, à ce qui est observable, mais aussi aux éléments qui circulent pour produire cette affection. La question des médiations de l’affect, comme nous le verrons avec les dispositifs numériques, est centrale. Car les affects, vus comme un ensemble de relations intersubjectives, et comme des éléments qui circulent pour affecter les corps, participent à la fois à la définition de l’identité d’un individu et nécessitent, pour s’affermir, d’être partagés. Ce faisant, les affects participent d’une organisation des corps en les mettant en mouvement.

Certains auteurs mettent par ailleurs en exergue le fait que les affects ne circulent pas seulement entre les corps, mais aussi entre les idées, les objets et les signes (émotionnels). Interroger les affects suppose alors de s’intéresser à leur économie, c’est-à-dire aux structures qui favorisent leur circulation, et aux entités cherchant à les orienter à des fins spécifiques. « Il y a bien des individus et ils éprouvent des affects. Mais ces affects ne sont pas d’autre chose que l’effet des structures dans lesquelles les individus sont plongés » . Cette approche structuraliste incite à questionner les « effets » recherchés ou induits par certaines structures sociales, et à percevoir la circulation des affects comme un moyen de générer de la valeur sur le même modèle que la circulation des biens ou de l’argent.

(p. 29-30)

J’aime - Je n’aime pas

Chez Facebook, depuis février 2009, « J’aime » se signifie à travers un pouce levé. Cette forme a été choisie après que les designers aient comparé les signes d’appréciation sur d’autres sites du Web social. À l’époque, Soleio Cuervo, le principal concepteur du bouton, estime qu’une icône en forme de cœur est trop chargée d’émotion, et partant trop éloignée de l’objectif : il s’agit de donner forme à la plus infime notion d’amitié. De plus, ce signe est largement employé par les autres sites de socialisation

Mais très rapidement remontent aux équipes de développement de Facebook des demandes fortes pour intégrer un bouton « Je n’aime pas » (dislike button). Tout aussi rapidement redescendent les justifications du refus. « C’est trop binaire aux yeux de Mark », déclare Sammi Krug, chef de produit impliqué dans le développement de Facebook Reactions. « Cela ne correspond pas à tous les événements de la vie », insiste Mark Zuckerberg lors d’une séance de questions-réponses au siège de Facebook

Nous sommes ici dans un « syndrome transcontextuel ». Pour l’anthropologue Gregory Bateson, un tel syndrome naît de l’expérience d’une double contrainte, et de la difficulté de choisir entre deux injonctions contradictoires. Ce syndrome s’intensifie dans les infrastructures informationnelles où se crée « une tension entre, d’une part, l’usage local, personnalisé, intime et flexible et, d’autre part, le besoin de standards et de continuité de service » . Comment signifier une émotion quand le choix se borne à un simple « J’aime » ?

Bateson ajoute qu’éprouver une double contrainte contribue « au processus hiérarchisé de l’apprentissage et de l’adaptation ». Le syndrome transcontextuel permet à l’individu d’apprendre les normes. De la même manière que le social se forme auprès des comportements individuels, ce processus se retrouve au cœur des infrastructures informationnelles, qui conditionnent les usages autant qu’elles en apprennent et se corrigent. Ayant repéré la double contrainte du bouton « J’aime », les ingénieurs du réseau social ont mis en place des verbes d’état (en 2013), puis une Compassion Team (en 2015)

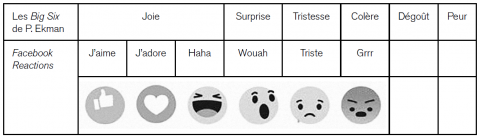

En février 2016, le site a proposé une mise à jour majeure du bouton « J’aime », apparu sept ans auparavant. L’élaboration de ce nouveau dispositif suit les étapes habituelles du design d’interface : entretiens et observations avec un petit panel d’utilisateurs, conception des éléments de l’interface, tests auprès des utilisateurs et corrections, puis proposition des nouveaux éléments auprès d’un panel de plus en plus large. Geoff Teehan, en charge du design de Facebook, explique que le plus difficile a été de s’arrêter sur un vocabulaire et une représentation graphique qui se réfèrent à des émotions universelles. S’il peut être tentant de faire un rapprochement avec les Big Six de Paul Ekman, il faut cependant noter que la correspondance est loin d’être parfaite (Tableau 2.1).

Tableau 2.1 : Facebook Reactions au prisme des Big Six

L’effort de Facebook pour développer les Reactions s’inscrit dans une dynamique générale de l’entreprise centrée sur le design de l’expérience utilisateur (communément appelé user experience, et abrégé en UX).

(p. 40-42)

Les affects au service de la personnalisation

(…) dans leur article présentant leur algorithme de sélection et d’agencement de pages web, le PageRank, les fondateurs de Google signalent « qu’une mesure objective de l’importance des citations correspond à l’idée subjective que les gens se font de cette importance ». Le lien – et le like – sont donc des moyens d’objectiver une appréciation subjective (une émotion pour l’un, une opinion pour l’autre) pour au final affecter le décompte à un document ou une personne. Dès lors que l’émotion est un input, il est possible de l’injecter dans tout l’écosystème serviciel de la plateforme.

Dans cette lignée, Google a publié des brevets pour des fonctionnalités ou programmes faisant explicitement appel à la notion d’émotion. Le brevet intitulé « Method and system for tagging of content » propose un ensemble de tags basés sur cinq émotions « universelles » afin de permettre à des usagers d’évaluer un contenu. Le « spectre de sentiments » ainsi généré par plusieurs usagers est ensuite affiché pour d’autres, qui peuvent sélectionner des contenus en fonction des « émotions » qui y sont associées.

Au-delà de la personnalisation des informations proposées, cette méthode pourrait favoriser la modération des contenus en ligne. Le brevet intitulé « Domain-specific sentiment classification » propose avec la même approche de classer des documents numériques en fonction des sentiments exprimés par les utilisateurs. L’objectif est ici d’évaluer la réputation d’un produit ou service. L’invention proposée fonctionne sur un principe d’analyses lexicales et sémantiques des documents. Cette approche se retrouve chez Google dans de nombreux autres brevets : pour résumer un texte, personnaliser les résultats de recherche, classer des entités nommées, customiser un e-book, classer des commentaires.

(p. 44-45)

(…) la relation entre les fonctionnalités de « surface » et leur utilité pour le fonctionnement en profondeur de ces plateformes est essentielle. Pour Google, le lien hypertexte permet à la fois de prendre en compte les actions des usagers et de faire fonctionner son PageRank. Twitter propose des cœurs afin de développer les interactions mais aussi affiner le ciblage de ses tweets sponsorisés et du tri automatique des tweets pour un usager. Dans la même veine, Facebook propose à ses utilisateurs de déclarer leurs états affectifs, en s’appuyant sur des émoticônes liées aux expressions « universelles » de l’émotion (Figure 2.2).

Figure 2.2 : États affectifs proposés par Facebook en 2016

L’ensemble de ces énonciations émotionnelles proposées par les plateformes web permet de personnaliser au mieux l’information à destination des usagers. Cette personnalisation n’est pas qu’en surface puisqu’elle participe à la circulation des informations et autres messages sur ces plateformes. De même, la personnalisation suppose une forme de profilage, et les interactions par le biais de signes émotionnels ou la déclaration d’états affectifs (comme ceux de la Figure 2.2) participent activement aux systèmes algorithmiques des dispositifs. La déclaration d’états affectifs participe activement aux dispositifs de personnalisation et de profilage.

La déclaration d’états affectifs participe activement aux dispositifs de personnalisation et de profilage

L’algorithme EdgeRank de Facebook est central pour déterminer à quel type de contenus ou à quelle information va être exposé un utilisateur. Un brevet cédé à Facebook en 2012 s’attache ainsi à déterminer la personnalité d’un usager à partir d’éléments textuels (questionnaires, extraction de texte avec analyse par dictionnaire) et non-textuels (états affectifs de la Figure 2.2, et de nombreux autres éléments). À partir de cet agencement et du calcul de multiples données, il deviendrait alors possible de catégoriser un individu selon le modèle très employé en psychologie des « Big Five ».

On peut ainsi mieux comprendre les incitations constantes pour les usagers à partager leurs données personnelles, leurs avis et opinions. La problématique attentionnelle au cœur des modèles économiques de ces plateformes suppose une personnalisation toujours plus accrue de leurs interfaces et fonctionnalités. Une personnalisation nécessitant de « profiler » affectivement ces utilisateurs, et surtout évaluer et mesurer les réactions et la circulation des affects afin d’ajuster toujours plus finement les algorithmes et d’autres éléments utiles aux partenariats avec des annonceurs.

(p. 46-47)

De nouvelles façon de capter nos émotions : reconnaissance vocale et objets connectés

En 2000, une équipe de chercheur synthétise les différentes approches déjà existantes pour mesurer les émotions par la voix. En substance, 5 émotions (peur, joie, neutre, tristesse et colère) sont identifiables automatiquement à partir de l’analyse des modulations des fréquences vocales (selon 32 critères). Avec le développement des techniques de machine learning, des chercheurs espagnols ont développé un algorithme capable de reconnaître les émotions dans la voix, mais aussi de prédire l’état émotionnel d’un sujet à partir de cette reconnaissance vocale . Plus récemment, une équipe du CNRS a développé une plateforme audio numérique modifiant le ton émotionnel de la voix de participants lorsqu’ils parlent, pour la rendre plus gaie, triste ou effrayée. Leurs travaux montrent qu’à l’écoute de leur voix manipulée, l’état émotionnel des participants change dans le sens de la modification apportée. Ainsi, si les machines reconnaissent les « émotions » par la voix, prédisent les réactions émotionnelles et modifient le ton de leur réponse, peuvent-elles influer sur l’état affectif d’un sujet ?

si les machines reconnaissent les « émotions » par la voix, prédisent les réactions émotionnelles et modifient le ton de leur réponse, peuvent-elles influer sur l’état affectif d’un sujet ?

Si cette question se base sur des extrapolations, les acteurs dominants du numérique ont compris l’intérêt d’analyser la voix de leurs clients. Bien avant de racheter l’entreprise créatrice de SIRI, l’assistant vocal présent dans tous les i-Phones, Apple (en 1999) publie un brevet visant à générer des émotions dans une voix synthétique. Google, dont le système Androïd présent sur 86% des smartphones propose aussi un assistant vocal, a quant à lui ouvert récemment son API de reconnaissance vocale afin de profiter du travail collaboratif de chercheurs/ingénieurs à travers le monde.

L’Apple Watch reconnaît si vous êtes triste ou heureux à partir de l’analyse de votre voix

Les fameux « objets connectés » (montres, frigos, thermostats, etc.) ne sont pas en reste pour mesurer les émotions. Les nombreux rachats de start-up effectués par les acteurs dominants du numérique témoignent de l’intérêt porté à « l’internet des objets ». L’Apple Watch reconnaît si vous êtes triste ou heureux à partir de l’analyse de votre voix. Samsung a déposé dès 2003 un brevet visant à identifier les émotions à partir d’une montre. Rosalind Picard a créé une entreprise, Empatica, produisant des accessoires connectés présentés comme capables de capturer les émotions.

En 2015, une campagne de crowdfunding permet de mettre sur le marché un nouveau produit destiné à la gestion de l’épilepsie chez l’enfant. De manière générale, ces objets fonctionnent à partir des caractéristiques physiologiques de l’émotion : pulsions cardiaques, activité électrodermale, ou encore température du corps. Les exemples de technologies de ce type ne cessent de se multiplier : la société XoX propose un bracelet qui se base sur les « caractéristiques de la peau elle-même pour identifier les changements d’une émotion à l’autre », des chercheurs développent en partenariat avec des industriels un bracelet afin de mesurer la « satisfaction client durant leur expérience de shopping »

(p. 61-63)

Une nouvelle étape de la civilisation des mœurs ?

Dans La civilisation des mœurs, Norbert Elias revient sur la manière dont les formes de pouvoir qui se sont succédé en Europe ont conforté leur domination sociale par un contrôle des émotions de plus en plus grand. Ce sont, avant toutes considérations hygiénistes, des logiques réputationnelles qui ont poussé les individus à taire leur expressivité corporelle. La saleté, les miasmes sont d’abord le signe de la pauvreté, avant d’être celui de la maladie. Le rire, les humeurs exacerbées signalent un défaut d’éducation. La maîtrise du corps montre alors la maîtrise du jeu social, et la position que l’on occupe, ou que l’on prétend occuper. Ces normes, nous dit Elias, sont littéralement incorporées.

Une organisation est ultimement contraignante dans la mesure où ses agents sont capables d’autocontraintes, et capables de faire accepter ces autocontraintes à l’ensemble des sujets. Cela est possible par l’école par exemple. Mais aussi par la mise en circulation des règles dans un espace social (comme Facebook), allant jusqu’à contenir cette expressivité dans des espaces alloués, de moins en moins publics : le domicile, la chambre à coucher, les toilettes. Le paradoxe de Facebook est qu’il est un espace privé (« c’est mon Facebook ») ouvert au monde. Privatisation et rationalisation participent alors d’une « transformation englobant toute l’économie psychique de l’homme ».

(p.75)

(Re)Donner du sens

Les différentes formes de mesure paraissent utiles pour donner du sens aux discours et à l’agir des usagers. D’autant plus pour les annonceurs cherchant à retrouver du singulier dans la masse de données auxquelles les plateformes leur donnent accès. L’insertion dans les interfaces d’emoji et d’émoticônes, comme les réactions Facebook, ainsi que leur usage devenu ordinaire avec les téléphones mobiles, ajoutent de nouvelles métriques.

En 1963, le publicitaire Harvey Ball propose à une compagnie d’assurances le premier smiley : une tête ronde et jaune avec un grand sourire. Il devient par ailleurs la marque de fabrique de cette compagnie : les employés doivent systématiquement sourire aux clients. En 1982, la première émoticône :-) est proposée comme un « joke maker » par Scott Fahllman, chercheur de l’université Carnegie Mellon. On le retrouve à la fin des années 1980 dans certaines polices de caractères de Windows 3.1 (police Wingbats Truetype).

L’usage de ces smileys est institutionnalisé par les documents structurants le Web naissant : en 1995 est mis à débattre la RFC 1855 (pour Requests for Comments) connue sous le nom de « Netiquette ». On peut y lire la recommandation suivante : « Utilisez les smileys pour indiquer le ton de la voix, mais utilisez-les avec parcimonie. :-) est un exemple d’un smiley (penchez-vous pour le lire). Ne présumez pas que l’inclusion d’un smiley rendra le destinataire heureux avec ce que vous dites ou effacera un commentaire autrement insultant ». D’autres conseils sont donnés pour réguler les émotions dans un échange textuel, asynchrone et à distance. À la fin des années 1990, au Japon, un designer encode le smiley produisant ainsi le premier « emoji ». Concrètement, « Les emojis sont donc des pictogrammes qui représentent des choses comme des parties du corps et des activités, des véhicules et des bâtiments, de la nourriture et des boissons, des animaux et des plantes mais aussi des icônes représentant des émotions, des sentiments – reprenant certains types d’émoticônes ». Pour Laurence Allard ils sont indissociables de la « culture mobile », et leur usage ne se limite pas aux discussions entre adolescents.

Ces signes se propagent sur le Web et ses interfaces. Pour autant, leur signification n’est pas verrouillée, et ouvre à de nombreux jeux interprétatifs. Ce qui n’a pas échappé aux propriétaires des dispositifs numériques. Le passage du « favori » sous la forme d’une étoile à celle sur Twitter a ainsi multiplié le volume d’interactions (donc de données collectées afin d’affiner le ciblage publicitaire). Twitter propose d’ailleurs depuis 2014 des partenariats publicitaires afin d’associer un emoji/ émoticône à un hashtag (Figure 5.1). Ces partenariats supposent qu’une possible contagion émotionnelle pouvant favoriser la recommandation et la « viralité » des contenus est possible par l’usage de ces signes.

Figure 5.1 : Partenariat entre Twitter et Disney

à l'occasion de la sortie du film Star Wars VII

Mais pour les annonceurs, cette polysémie n’est pas sans risque. L’association de ces signes à leurs contenus participe à la redocumentarisation de leur présence numérique : ils incitent le lecteur à réinterpréter le message originel, à lui donner un sens qui n’est pas nécessairement voulu par la marque. (…)

L’impossibilité de qualifier finement l’expression à l’écran d’une émotion ne semble pas pour autant limiter l’usage que les annonceurs font des emoji/émoticônes. (…) Tous ces signes seraient utiles pour : provoquer une contagion émotionnelle (arousal), donner un « visage humain » à la marque, gagner en popularité voire la prédire, simplifier la communication, calmer les critiques, affirmer l’identité de marque… La chaîne anglaise de magasins House Of Fraser a ainsi essayé de ne communiquer sur Twitter qu’avec des emoji, provoquant une réelle incompréhension voire une forte ironie chez ses publics. Mais l’émoticône devient aussi un marché avec des start-ups spécialisées dans le brand sticker visant à fournir aux marques leurs propres emoji que les internautes ne pourront pas transposer ou détourner. L’entreprise Line revendique ainsi un chiffre d’affaires annuel de 130 millions d’euros.

(p. 81-85)

Hack your emotion

Si le capitalisme met l’individu à l’épreuve de ses émotions, l’émotion devient alors une clé d’entrée pour réinterroger la critique de notre système économique. Ainsi, au-delà de la figure d’un travailleur cognitif nous proposons la figure du « prolétaire affectif » : celui qui produit beaucoup d’affects, au point qu’il ne peut subsister que par ce qu’il produit. Cela pour montrer la double domination par les émotions, dans les activités de production comme dans celles de réception, et l’injonction paradoxale de l’émancipation du sujet singulier face au devoir de régulation des pulsions dans le social. L’affect se réclame, s’exprime mais se gère pour ne pas devenir un moyen de contrôle. Les formes de résistance apparaîtront dans la mesure où il sera possible de gérer ses affects, ce qui implique de prêter le flanc aux approches qui considèrent l’affect comme une ressource stratégique, et non un « simple » attribut ontologique. Les effets dans les champs sociaux de ce processus peuvent s’observer par les politiques de régulations nationales ou transnationales concernant les questions de vie privée en ligne, ou les propositions d’une éducation aux médias et à l’information.

Le « prolétaire affectif » est celui qui produit beaucoup d’affects, au point qu’il ne peut subsister que par ce qu’il produit

Il s’agit alors de penser les dispositifs permettant d’éviter une « lutte des classes affectives » et de donner à tous une capacité (les anglophones diraient empowerment) à faire de ses émotions un « lieu propre » (au sens de Certeau). La question se pose alors de savoir quelle place la société souhaite accorder aux affects, aux émotions, aux sentiments.

(…) À l’heure où l’on parle d’éthique des algorithmes ou de leur « loyauté », les outils de reconnaissance des émotions peuvent être précieux pour nous confronter à nos propres émotions, et ainsi nous offrir un moyen de réfléchir à ce qui nous incite à relayer une information plutôt qu’une autre. Leur usage dans le cadre d’actions thérapeutiques révèle une capacité à adapter un accompagnement et une prise en charge spécifique à chaque sujet. Les concepteurs des dispositifs l’ont bien compris et cherchent à réduire le syndrome transcontextuel en orientant les usages vers leurs standards tout en personnalisant l’expérience utilisateur. En renversant ce prisme, savoir ce qui est qualifié d’affect par un dispositif, et pouvoir définir soi-même ce qui nous affecte et avec quelle intensité, permettrait de transformer nos braconnages quotidiens des règles des plateformes en stratégies de consommation de l’information.

Bien entendu, cela ne peut pas reposer que sur des solutions techniques. L’éducation aux médias est essentielle. Mais celle-ci ne doit pas se focaliser uniquement sur l’individu et son « intelligence émotionnelle ». L’intelligence pouvant être vue comme la capacité à s’adapter à un milieu, il nous semble urgent de lever le voile sur notre environnement numérique où des affects circulent.

(p. 111-112)

* Intertitres et extraits choisis par la rédaction.